Benutze Foto als Waffe

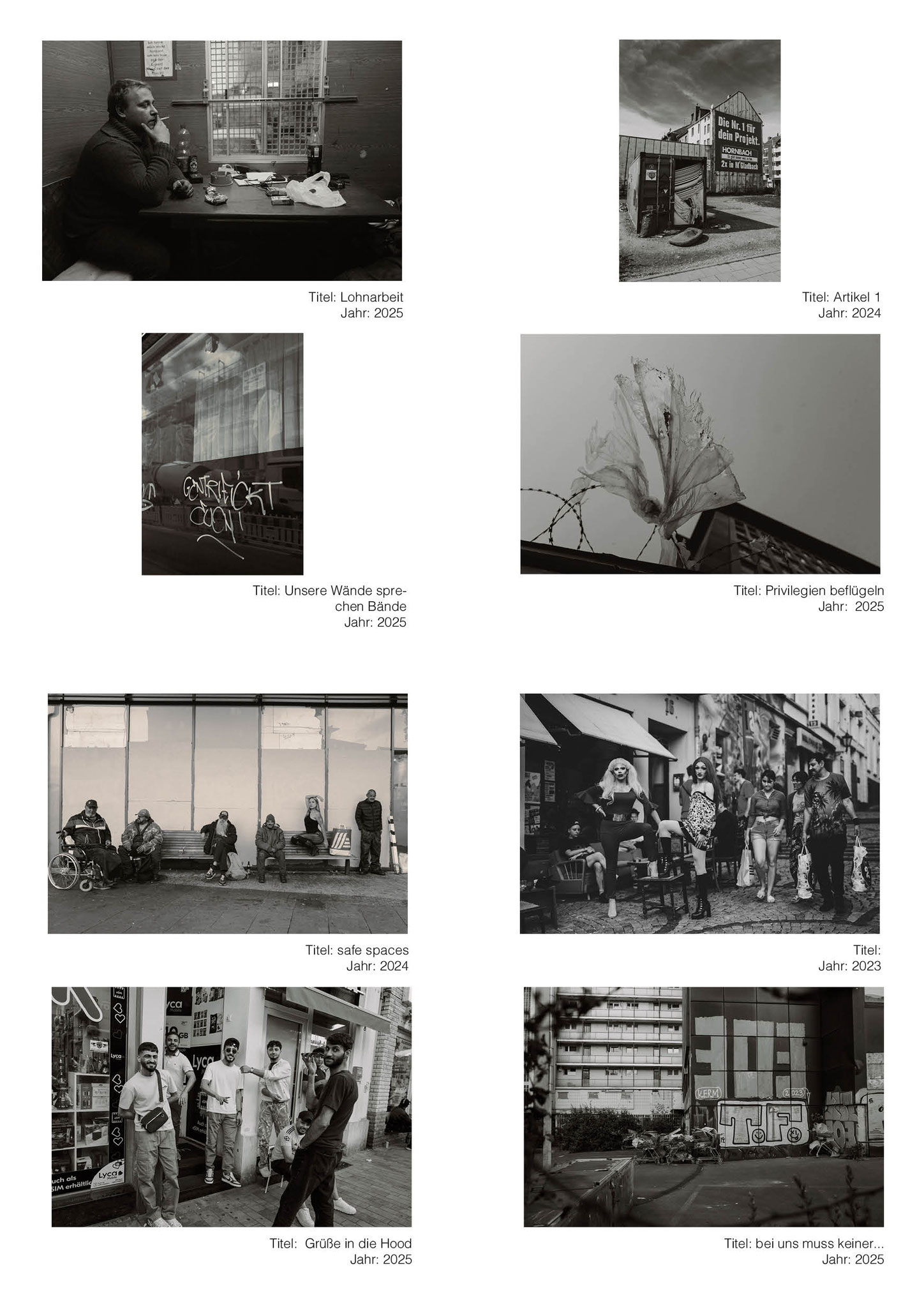

Fotografische Serie – Jara Reker 2025

Die fotografische Serie beginnt dort, wo sich mein Alltag abspielt: in der Innenstadt von Mönchengladbach. Kein Randgebiet, kein abgelegener Ort – sondern das Zentrum einer westdeutschen Stadt, durch das ich täglich gehe. Es ist mein Lebensraum, Umgebung, Blickfeld. Und genau hier zeigen sich die Brüche, die allzu oft übersehen werden: soziale Ausgrenzung, strukturelle Abwertung, stille Linien der Segregation – mitten in der Stadt.

„Benutze Foto als Waffe“ ist aus dieser Perspektive entstanden. Aus der Bewegung durch bekannte Straßen, aus Begegnungen auf Augenhöhe, aus einer gelebten Nähe. Die Kamera ist dabei kein externes Werkzeug, sondern Teil von mir, meiner Positionierung. Ich fotografiere nicht von außen, nicht aus der Distanz. Ich bin Teil des Raums, Teil der Verhältnisse.

Diese Serie versteht sich als klare politische Intervention – nicht als Abbildung, sondern als Haltung. Sie richtet sich gegen ein Sehen, das konsumiert, bewertet, einordnet – ohne Verantwortung zu übernehmen. Sie widerspricht. Sie widersetzt sich. Und sie verweigert sich einem Blick von oben herab. Ihre Perspektive ist innenliegend: gleichgestellt, solidarisch, kritisch.

In einer Zeit globaler Krisen – von Klimazerfall, Kriegen und autoritären Rückschlägen, international wachsender faschistoider Weltanschauungen – dürfen wir nicht die Aufmerksamkeit für das verlieren, was um uns herum geschieht und was wir zu ändern imstande sind, jede:r Einzelne.

Diese Arbeit positioniert sich klar aus einer linken, humanistischen Haltung. Sie glaubt an soziale Teilhabe, an Gleichwertigkeit, an das Recht auf Sichtbarkeit – unabhängig von Herkunft, Klasse oder Aufenthaltsstatus. Sie begreift Fotografie nicht als bloßes Abbild, sondern als Teil eines gesellschaftlichen Prozesses, in dem Bedeutungen verhandelt werden. Sichtbarkeit ist kein Selbstzweck. Sie ist eine Frage von Zugang, Macht und Struktur.

Die Bilder brechen mit der Ästhetik der Glättung. Stattdessen zeigen sie Brüche, Leere, Reibung. Sie schaffen eine Sprache, die nicht beruhigt, sondern infrage stellt. Eine Bildsprache, die die Konfrontation sucht, nicht den Konsens. Sie unterbrechen die Gewohnheit des Sehens – mit dem Ziel, Bewusstsein zu schaffen für das, was oft nicht mehr bemerkt wird: die leisen und manchmal lauten Formen von Ausschluss, die Normalität von Ungleichheit, die stillen Linien der sozialen Segregation.

Im Sinne Susan Sontags ist das Bild hier kein Spiegel, sondern ein Werkzeug. Es trifft Entscheidungen – über Nähe, über Relevanz, über Perspektive. Die Kamera ist nicht neutral, sie bezieht Position. Sie fragt: Wer fehlt? Wer hat Zugang? Wer gestaltet Öffentlichkeit – und wer wird zum Publikum ihrer Ausschreibungen?

Diese Serie ist notwendig, weil sie nicht nur zeigt, was ist – sondern weil sie sichtbar macht, was verdrängt, marginalisiert und entpolitisiert wird. Sie ruft dazu auf, genau hinzusehen – nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Denn Veränderung beginnt nicht bei denen, die längst gesehen werden. Sie beginnt dort, wo Menschen ausgeschlossen, abgewertet, unsichtbar gemacht werden – und dennoch Räume behaupten, gestalten, existieren.

„Benutze Foto als Waffe“ steht für ein Sehen, das solidarisch ist, nicht bevormundend. Für eine Haltung, die sich nicht über andere erhebt, sondern ihre eigenen Verstrickungen hinterfragt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der soziale Ungleichheit zementiert, vererbt und verwaltet wird. Wer sich nicht aktiv gegen diese Strukturen stellt, stabilisiert sie. Sichtbarkeit allein reicht nicht. Es braucht einen strukturellen Wandel – in unseren Städten, unseren Köpfen, unseren Blicken.

Es braucht Klassenbewusstsein, nicht als Schlagwort, sondern als politische Praxis: Wer spricht? Wer schweigt? Wer wird gehört – und wer kann sich das überhaupt leisten? Nicht als ideologische Folie, sondern als konkreten Einsatz für gerechtere Verhältnisse. Wir brauchen Verständnis – aber nicht als klagendes Mitgefühl, sondern als aufrichtiges Zuhören auf Augenhöhe. Und wir müssen lernen, Privilegien zu lesen: als Linien auf Stadtkarten, als Regeln unausgesprochener Zugänge, als Codes im öffentlichen Raum.

Diese Serie ist kein Statement von außen – sie ist Teil der Auseinandersetzung. Sie verweigert sich der Neutralität. Sie ist eine Einladung: hinzusehen, zu widersprechen, gemeinsam zu handeln.